2011年10月的某一天,我看到了一則消息:當(dāng)代最偉大的制表師,英國人,喬治·丹尼爾斯博士(George Da n iels)與世長辭。當(dāng)時還是一無所知的我開始在網(wǎng)上查閱有關(guān)這位傳奇人物的資料。(來源:時尚時間)

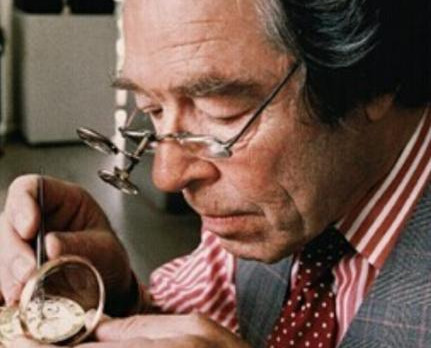

歐米茄同軸擒縱發(fā)明人喬治·丹尼爾斯博士

其實在了解同軸擒縱之前,我甚至連傳統(tǒng)杠桿擒縱的原理都不太清楚。事實上,即使在喜歡佩戴機械表的人群中,也沒幾個能真正明白機械表的運行原理。但喬治·丹尼爾斯的所有介紹文章中,反復(fù)出現(xiàn)的“ 同軸擒縱”一詞,讓我覺得有必要花點兒時間弄懂擒縱系統(tǒng)到底是什么,喬治·丹尼爾斯又創(chuàng)造了什么?

其實許多復(fù)雜的東西,其根本原理并不復(fù)雜,至少我認(rèn)為渦輪噴氣發(fā)動機的原理并不比機械機芯復(fù)雜多少,而真正重要的是將原理付諸實施,并使各個系統(tǒng)之間完美配合運行。機械表的原理其實很簡單:讓發(fā)條的能量按照我們需要的速度慢慢釋放,釋放出來的能量一部分驅(qū)動表的指針和日歷或其他各種復(fù)雜功能,另一部分傳遞給擺輪,讓擺輪可以克服各種阻力帶來的能量損耗持續(xù)來回擺動,而這一切的核心便是擒縱系統(tǒng)。一方面它受擺輪的控制,決定能量的釋放速度,反過來又要將能力傳遞給擺輪。如果機械手表是一架飛機,那么發(fā)條就是油箱,擒縱系統(tǒng)就是發(fā)動機。

自英國人托馬斯·馬奇(Thomas Mudge)于18 世紀(jì)發(fā)明了“馬氏擒縱(Lever Escapement)”并被瑞士制表師改進(jìn)為“瑞士杠桿擒縱(The Swiss Lever Esc apement)”,其工作原理簡單可靠,容易加工和裝配,至今仍是絕大部分機械機芯采用的擒縱機構(gòu)。但這種擒縱方式有其固有缺點:擒縱輪施加推力的方向與擒縱叉運動方向不一致,通常這兩個方向有近60度的夾角,因而只有50% 的動力被傳遞給擺輪,能量浪費顯著;此外擒縱輪齒與擒縱叉瓦之間作用過程滑動摩擦較大,必須依靠額外的潤滑,否則阻力將顯著增加。

250多年來,制表界的大師們一直在考慮有沒有更好的擒縱方案,期間也出現(xiàn)過不少新穎的擒縱機構(gòu)設(shè)計,例如法國制表大師,亞伯拉罕·路易·寶璣(Abraham Louis Breguet )的“自然擒縱(Echappement Naturel)”,美國制表大師,查爾斯·法蘇(Charles Fasoldt)的“雙輪杠桿擒縱(Fasoldt Patent Double-Wheel Echappement)”等等。所有創(chuàng)新均為提高擒縱的能量傳遞效率,以及減少磨損延長維護(hù)周期為主要目標(biāo)。但這些擒縱設(shè)計不是經(jīng)不起長期運轉(zhuǎn)的考驗,就是過于復(fù)雜而無法實現(xiàn)量產(chǎn)。

寶璣發(fā)明的“自然擒縱”

寶璣發(fā)明的“自然擒縱”,像雅典、FPJ、羅倫斐的多種擒縱裝置都是以“自然擒縱”為基礎(chǔ)

在這250年中,人類科技飛速發(fā)展,瓦特發(fā)明了蒸汽機,特斯拉發(fā)明了交流電,本茨發(fā)明了汽車,萊特兄弟發(fā)明飛機……直到人類踏入太空的1960年代,在鐘表領(lǐng)域卻沒有一個發(fā)明可以替代“杠桿擒縱”,直到喬治·丹尼爾斯在某天夜里臨睡前的靈感乍現(xiàn),他所構(gòu)想出的全新擒縱系統(tǒng),之后被命名為“同軸擒縱(Co-Axia l Esc apement)”。

同軸擒縱,一個今天已被許多人知曉的名詞,其命運和渦輪噴氣發(fā)動機一樣坎坷,它們和發(fā)明人一起被無數(shù)次輕視和拒絕。英國人弗蘭克·惠特爾為了噴氣發(fā)動機幾近破產(chǎn),而喬治·丹尼爾斯則為了同軸擒縱整整奔波了30年,瑞士制表業(yè)對喬治·丹尼爾斯的新發(fā)明普遍態(tài)度冷淡。直到斯沃琪集團(tuán)創(chuàng)始人,時任集團(tuán)主席的尼古拉斯·G·海耶克慧眼識珠,為歐米茄引入此項技術(shù),同軸擒縱才得以絕處逢生。

今天,我們乘坐噴氣式客氣可以在一天內(nèi)飛遍全球各地,再也不用忍受活塞動力螺旋槳飛機的振動與低速,我們要感謝弗蘭克·惠特爾。而我相信的是,同軸擒縱會有同樣美好的未來。向所有為了夢想而堅持不渝的先驅(qū)們致敬。